STORY

近所の魚からはじまる、

シーバスの旅

僕がシーバスフィッシングを始めたのは、小学校3年生ごろだろうか。実家が徳島県で、玄関を開けたら目の前が川という環境で育ったので、子供の頃から一番親しみのある遊びが釣りだった。その後もいろんな魚を釣ってきたけれど、僕の釣りの原風景はやっぱりシーバスにある。今もフリーのグラフィックデザイナーとして仕事をしながら、余暇にはロッドを握ってシーバスを狙い、昨年からは縁あってSHIMANOのモニターに。釣りをする口実を得た僕は、ますますこのエキサイティングな遊びにのめり込んでいる。

釣り目的の東京出張

子供の頃からシーバス少年だった僕は、20代の頃にバスフィッシングにどっぷりハマっていて、大阪に住みながら三重県のダムのそばに家を借りて、今でいう二拠点生活みたいなことをしていた。そして今はまたシーバスが釣れる川の近くに住んでいて、仕事終わりに1〜2時間だけ様子を見に行くような、ゆるい釣りをするのが日常となっている。僕の根っこにあるのは「近所の魚」が好きだという感覚。なんなら、竿を出さずに川を覗くだけでも心が満たされるくらいなのだ。

毎日見ようと思えば見に行ける距離感での釣り。そういう“近所の魚”、特にバスやシーバスフィッシングが好きなのは、本当に毎日状況が変わるから。昨日めちゃくちゃ釣れたから、明日は友達を連れて同じ場所へ……そう思っても翌日はまったく反応がない、なんてことが平気で起きる。そのとんでもない裏切り具合。良い日とのコントラストが極端に強いからこそ、余計にハマってしまったんだと思う。

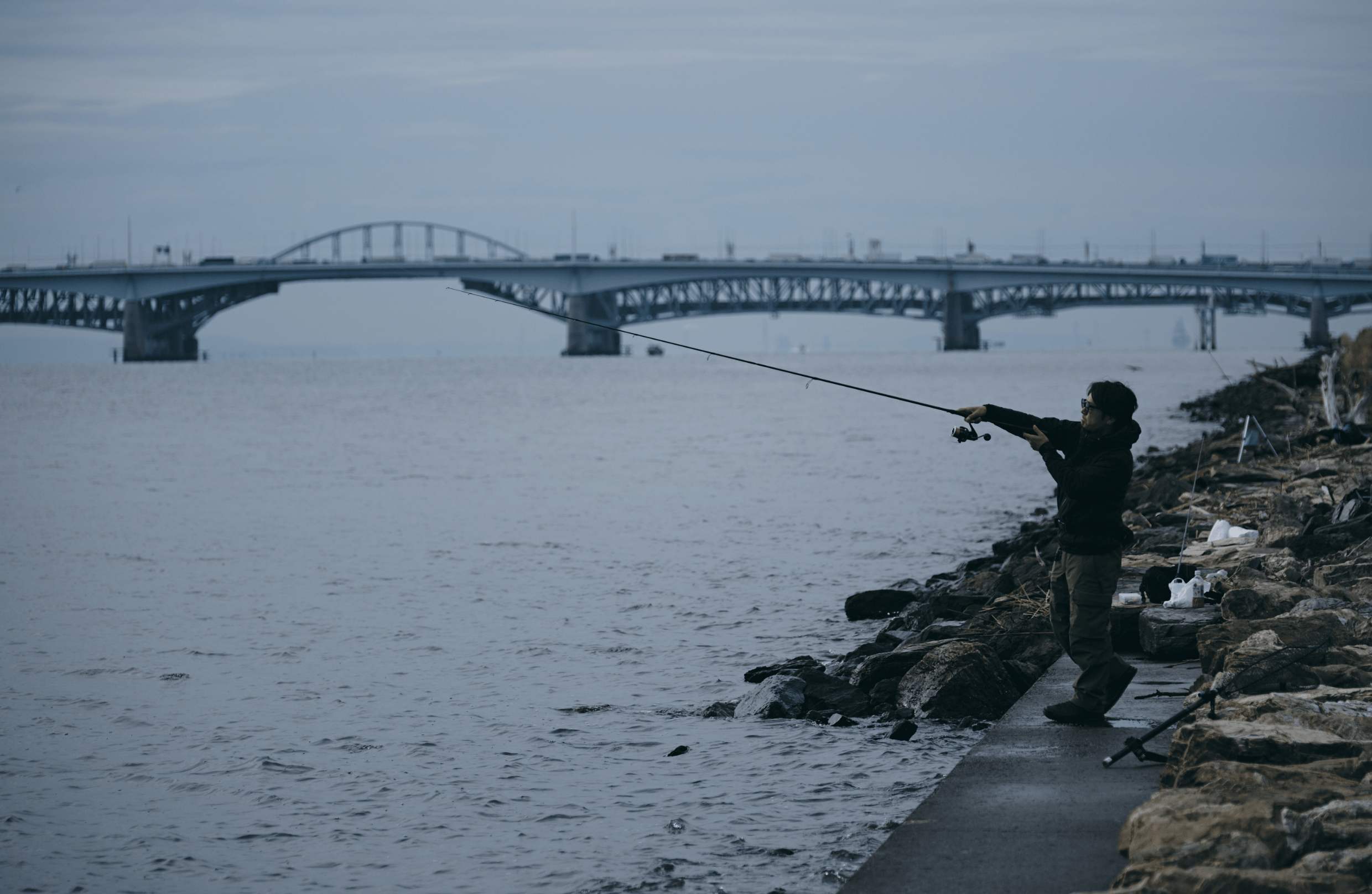

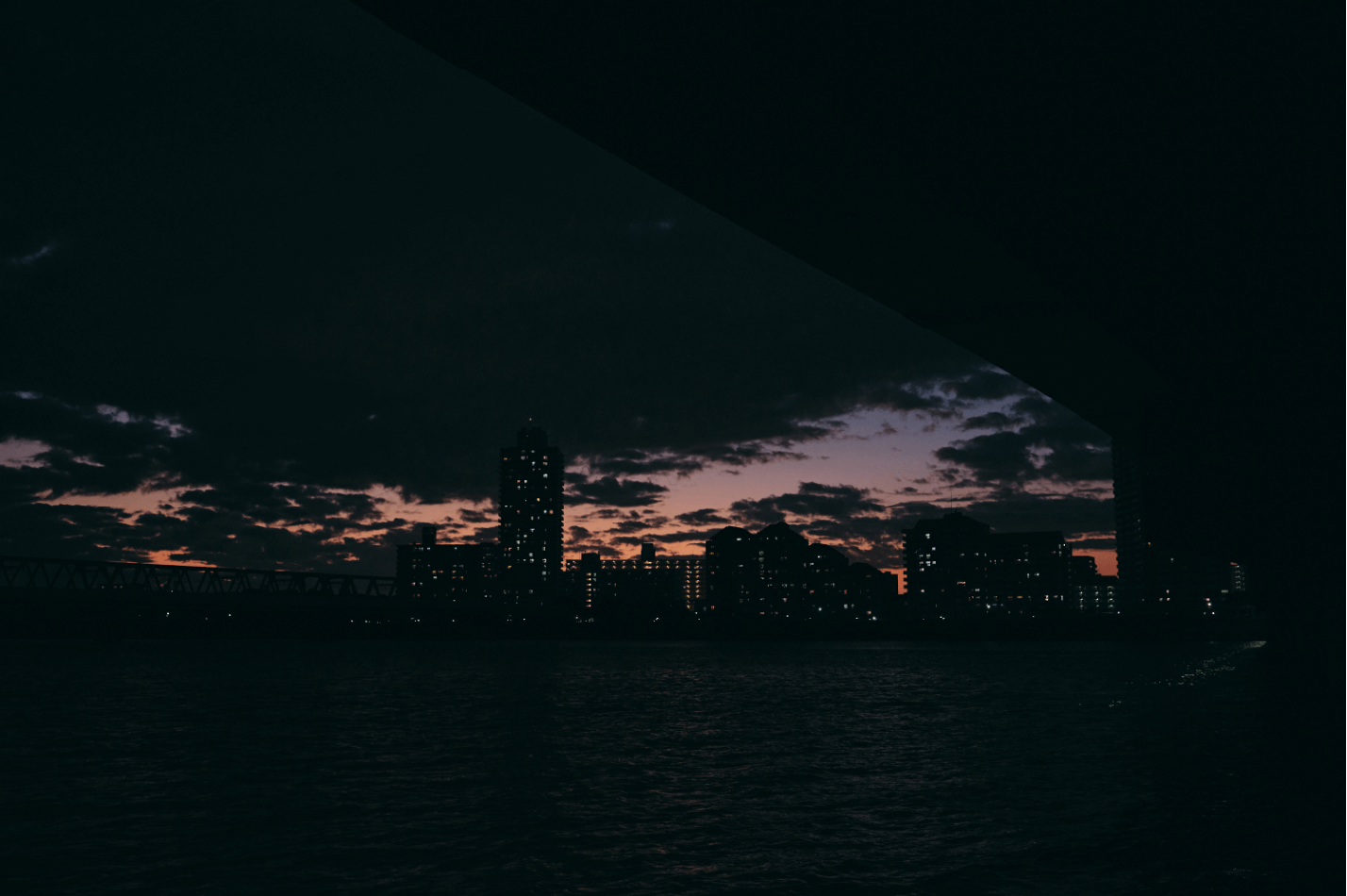

そんな普段は大阪のホームリバーでのんびり釣りをしている僕が、こうして荒川のほとりに立っているのは、日本一魚影が濃いと言われる東京湾エリアでのシーバスフィッシングを味わってみたかったから。わざわざ前日入りして、夜があける前から竿を出すなんて、多くの人から見れば「どうかしている」と言われるかもしれない。だけど、こと釣りとなるとこれくらいは日常。むしろ、見知らぬ土地のリサーチとなれば俄然やる気が出るのだ。

東京でシーバスを狙うのは今回が初めて。事前に知り合いに話を聞いたり、ネット上の動画を見たりしながらメジャーポイントを洗い出し、おおよその“あたり”をつけてきた。けれど、最後はやっぱり自分の目でフィールドを見て、身体で確かめないと気が済まない。

そんな性格もあって、釣りに熱心だったことが縁を呼び、数年前からフィッシングブランドのフィールドスタッフとして声をかけてもらい、さらに去年からはSHIMANOのモニターとしても活動させてもらうことになった。おかげでここ数年は釣りのロケに出る機会がぐっと増え、そのたびにリサーチの大切さを、身をもって思い知らされているところである。

午前の釣りは

“勝負のための下見”

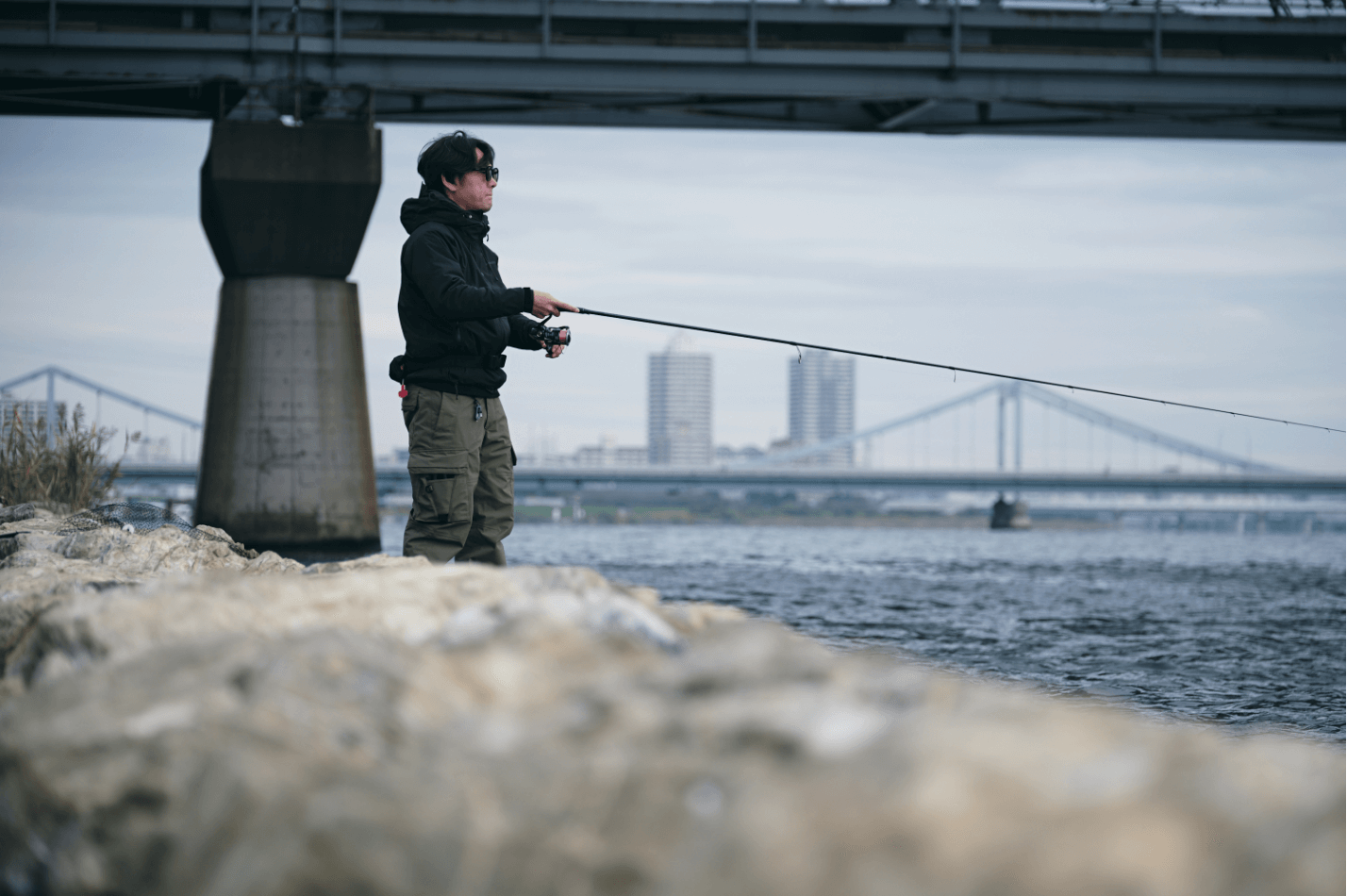

この日は大潮。朝に潮が満ちて、昼にかけて一度下がり、夕方からまた上げに転じていく。僕が本命と見ているのは夕方から夜の潮止まりまでだけれど、その前の明るい時間に川を見ておくことが、ものすごく重要だ。

いきなり真っ暗な時間帯から入ってしまうと、視覚的な情報が少なすぎて危ない。それに、どんなベイトがいるのか、どんな地形になっているのか、魚をかけたときにどこへ寄せてどうランディングするか。そういったことを、全部昼のうちに自分の目で確認しておく。フィールドによって釣り方が変わるのがシーバスフィッシングであり、常に現場を見ることは欠かせない。だから夜明けとともに釣りをして、昼は“釣れたらラッキー”くらいの気持ちで下見をしながら、今回は夜どこで勝負するかを決めるための時間として使った。

朝イチに向かったのは荒川の河口部。ここはコノシロのような大きなベイトがメインになることが多いエリアなので、それに合わせてルアーも大きめを選ぶ。竿もリールもラインも、いつもよりひと回りパワーのあるセッティング。今回持ち込んだロッドは、使わなかったものも含めて4本。遠征釣行ではいつもそんな感じで、フィールドの表情に合わせて組み替えられる余地をできるだけ残しておくようにしている。

備えあれば憂いなし。いくら釣りにくい時間帯だとしても、丸一日キャストを続けていられるのは、「どこかに必ず一瞬のチャンスがある」と一縷の望みを持ち続けているからである。その一瞬を逃さないように気を遣うのは、適切なタックル選びはもちろん、ルアーの針先にまで及ぶ。

キャストしているだけでも、ルアーのボディとフックが当たって少しずつ針先はなまっていくし、人間がアタリを感じてからフッキング動作に移るまでなんて、本当に0コンマ何秒の世界。その一瞬のあいだに魚は必死でフックを外しにかかる。そのとき針先が少しでも甘ければ、魚の口に掛かる前にすり抜けてしまう。だからこそ、人間がどうこうできない領域までカバーするつもりで、フックは遠慮なく新しいものに替えていくのだ。

そんなふうに備えを重ねていても、この日の午前中は結局ノーフィッシュ。それでも2〜3か所のエリアをまわってリサーチは続けた。

朝イチのポイントから車で40分ほど上流へ走ると、目に見えるベイトが一段小さくなっているのが分かる。そこでは逆にルアーを小さくし、タックルもライトなものにチェンジ。今回の釣行には、最近大阪で実績を出しているルアーや、プロトタイプのルアーが東京のフィールドでどう機能するのかを確かめたい、という狙いもあった。だからこそ、サイズもレンジもアクションも、手を変え品を変え。水の色と流れを読みながら、一つひとつ検証していったのだ。

東京の洗礼

昼食をとってからは、夜に入りたい本命ポイントの場所取りのために移動。いつも僕が釣りをする大阪と今回の東京湾のフィールドの違いで一番驚いたのは、シーバス狙いのアングラーの多さ。噂では聞いていたが、平日にもかかわらず、昼間からポイントに入って夜のために場所取りをしている人が本当に多い。

大阪でも人気ポイントは争奪戦になることもあるものの、昼からずっと場所取りしているという文化まではないから「夕方に行けばどこかしら入れるかな」という感覚がまだある。東京のフィールドではその感覚は通用しなさそうだけど、そこまでしてでも入りたい価値があり、それだけ魚影も濃いフィールドなのだと、身をもって感じさせられた。

いろんなポイントで、小魚を追って水面を割るシーバスの姿が見られて、その存在感にワクワクしてしまう。サイズとしては40〜50センチクラスがメインで、大きくなるほど数が少なくなる“ピラミッド構造”なのはどのエリアも同じ。ただ、そのピラミッドの底のパイがとにかく大きい、という印象だ。

僕が本命と決めていたのは、中川のほとり。それまで中川なんてこち亀でしか知らなかった僕だけど、午前中にまわったなかでは一番期待できそうだと思ったのだった。しかし、いざポイントに戻ってみると、強い風が吹き始めていて、狙いたい筋までルアーが届かない。せっかく場所を確保できたという安堵も束の間、このままここに固執していては、いい時間帯を逃してしまうと判断して、今度は急いで別のポイントに移動することにした。

当日の風向きや天気でシーバスの居場所はガラッと変わるもの。それに釣りも自然に左右されるアウトドア遊びで、アングラーにとってもコンディションが悪くなるのも普通。だからこそ、「候補の場所を複数見ておく」ことが大事なのだ。

幸いにも移動した第二候補のポイントはちょうど風裏。ルアーも狙ったところへ通しやすく、いよいよ陽も傾いてきて、釣れる気配が水面から伝わってきた。

黒い水面を割る、

パワフルなシーバス

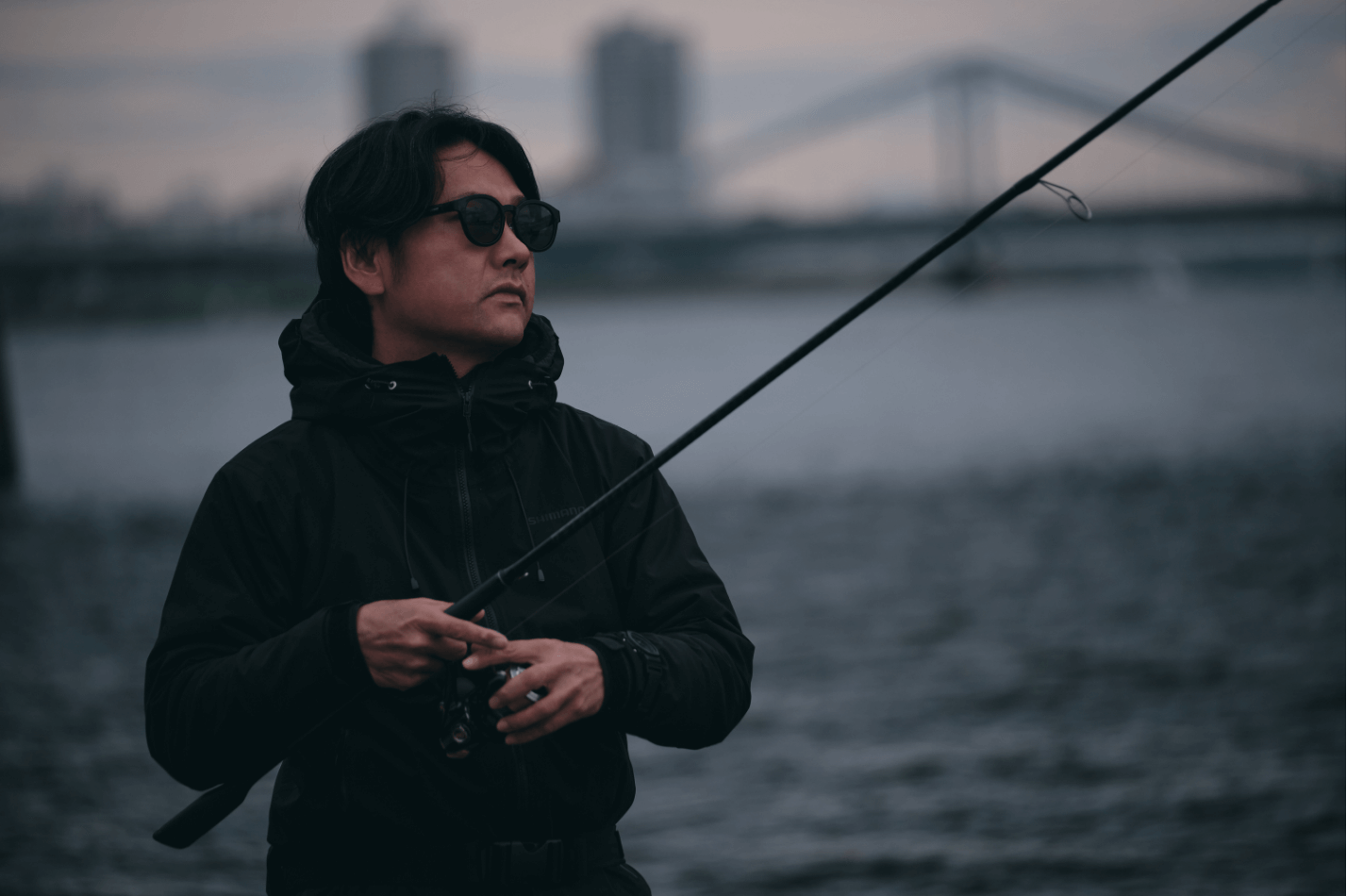

ちょうど日が暮れて、潮がまた動き出すタイミングで、シーバスも一気に餌を追い始める。潮位、流れ、風、明暗、ベイト、いくつもの条件がかみ合うゴールデンタイム。この日、実際に魚が口を使ってくれたのは、日がとっぷり暮れた午後6時すぎ。それまでの長い時間は、いってしまえば、その瞬間のために備えるための時間だった。

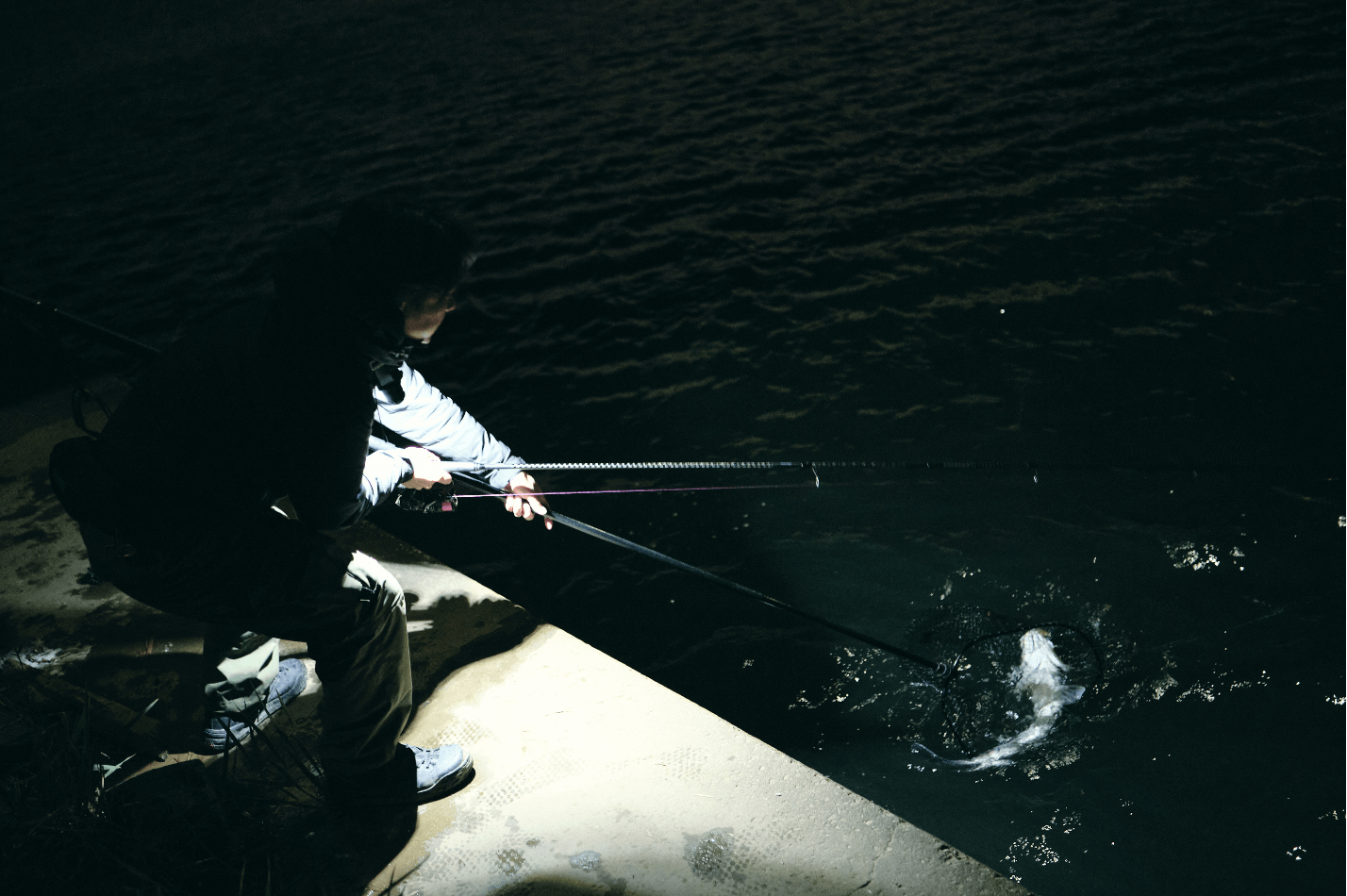

東京のネオンがぼんやりと光源になる薄暗闇の中、足元のあたりでサッパが跳ね始め、ざわつく気配が強まっていく。集中してリトリーブを繰り返していると、それまで何事もなかったはずのラインが、突然「ドン」と止められた。竿先に伝わる、明らかな異物感。反射的にロッドをビシッと立てて、しっかりフッキングを入れる。

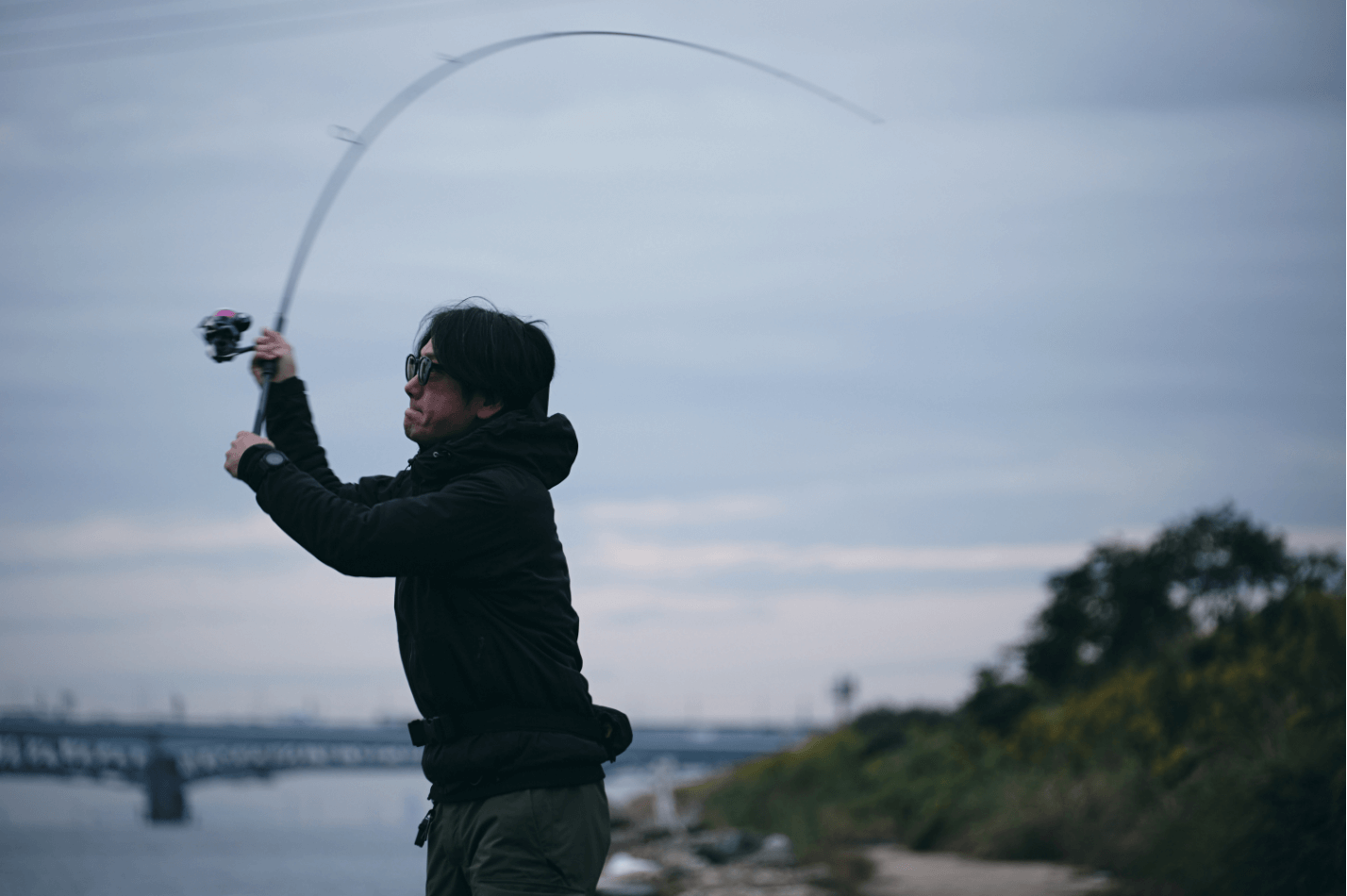

初めての江戸前シーバスの感触に、心が一気にざわつく。ドラグがジーッと鳴り、暗闇のなかでロッドが大きく弧を描く。水面を割って突っ込んだり、流れに乗って横走りしたり、最後まで全力で抵抗してくるパワーに、サイズへの期待が高まった。

このとき結んでいたのは、SHIMANOからテストを依頼されていたプロトタイプのルアー。そのルアーが、東京のフィールドでもきちんと仕事をしてくれたことになる。あまり意識しすぎると肩に力が入ってしまうが、この一匹の釣果も、いずれ製品としてどこかの誰かの一匹につながっていく。そう思うと下手な釣りはできないなと背筋が伸びる。

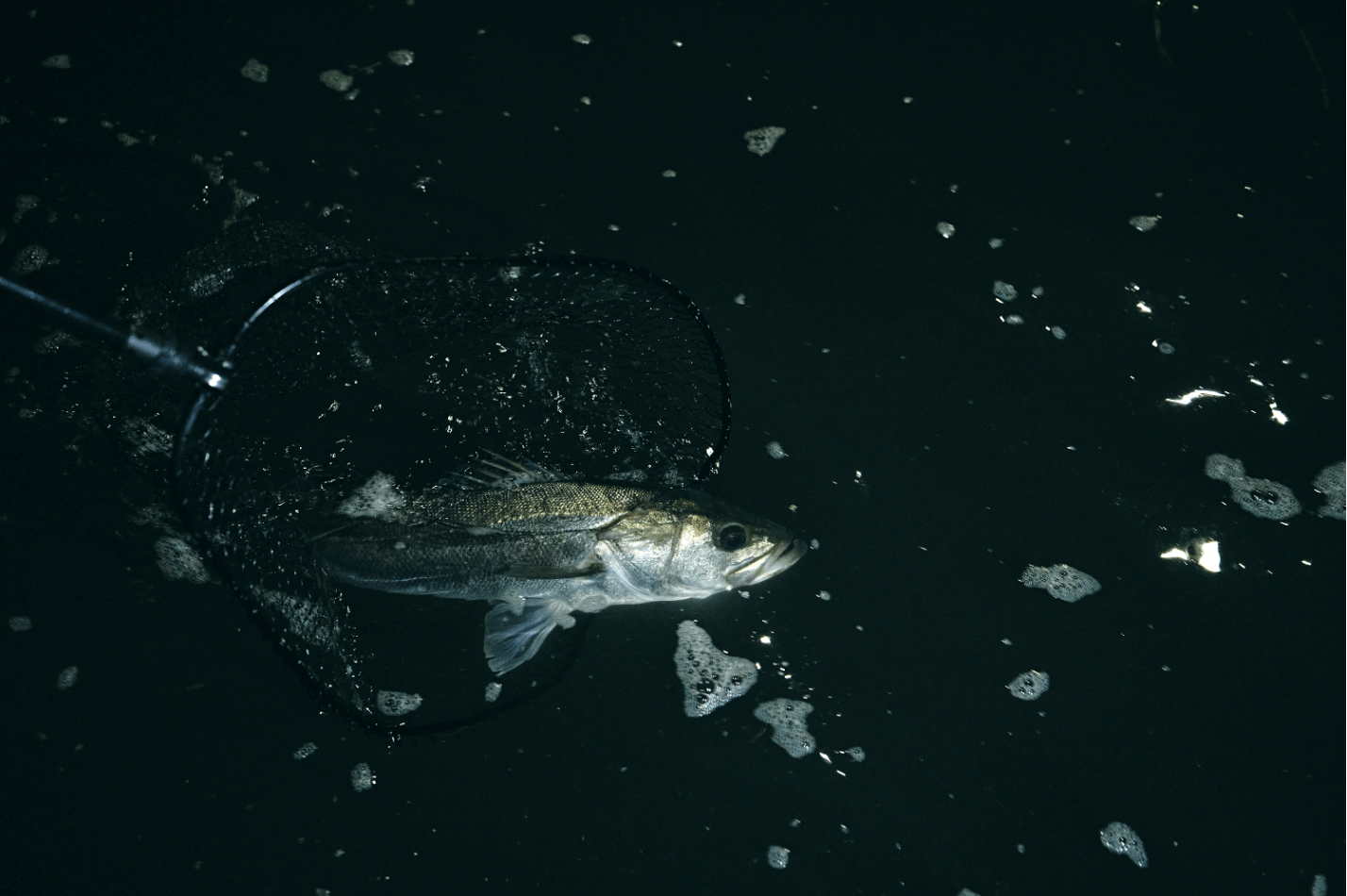

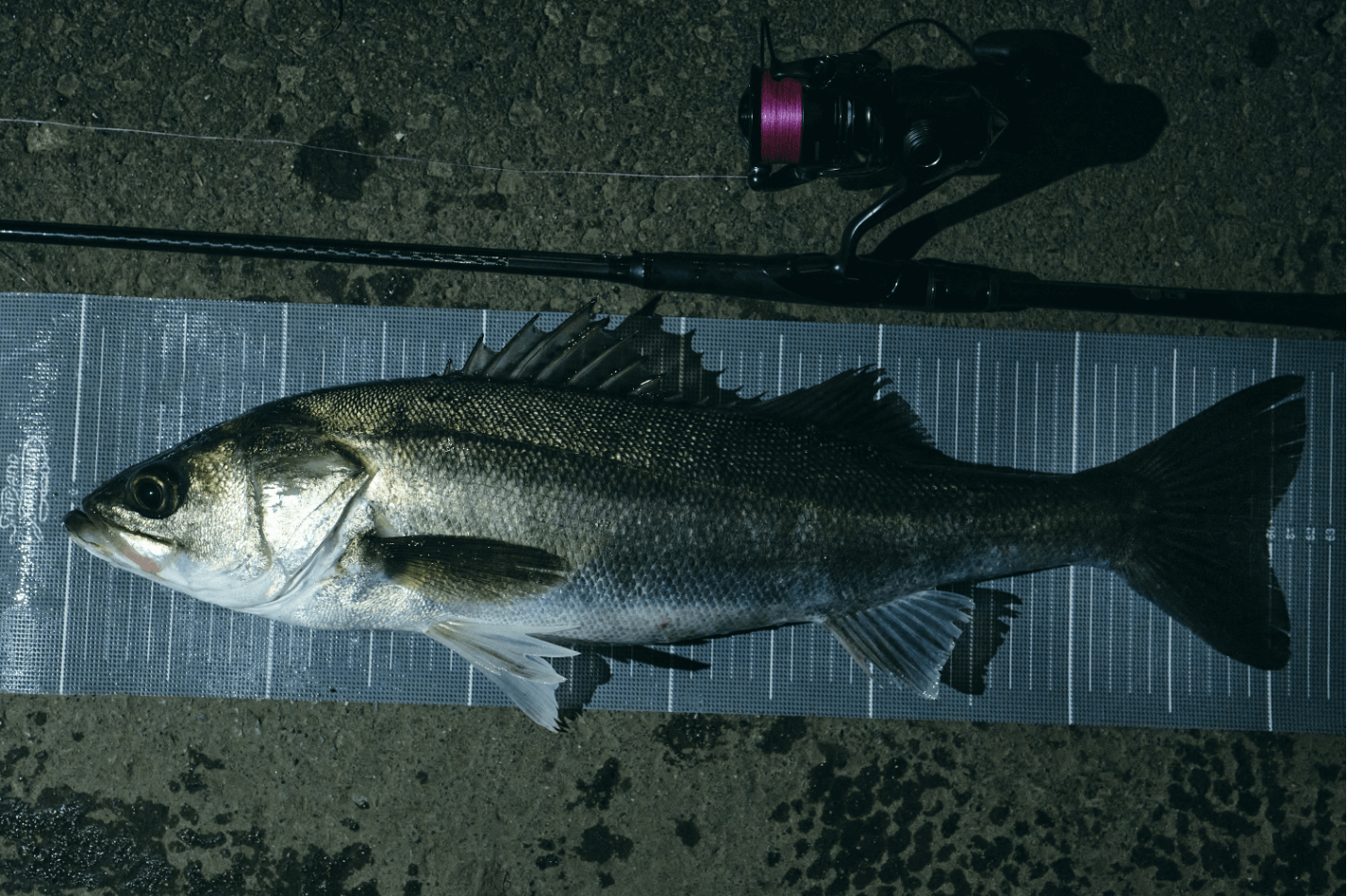

慎重に寄せ、ネットに収めた魚体は、75cmオーバー。釣り上げたシーバスを、僕が趣味でやっているブランド「SNAP AND SARUKAN」の“数字の見えないメジャーシート”にそっと乗せて、記念撮影する。

手前味噌だが、このシートは水を含ませやすいメッシュ地で、さっと濡らしてから魚を乗せられる仕様になっている。乾いた地面に直接、長時間置くのは魚にとって良くないので、その負担を少しでも減らしたかった。もちろんメジャーとしての機能もきちんと果たすが、写真に収めたときに主役になるのはあくまで魚。数字は裏方に回り、自然とその個体の美しさに目がいくようなデザインを意識して作ったシートなのだ。

資源保護のために

釣り人ができること

ここ最近の僕のルーティンをもうひとつ紹介すると、「タグ&リリース」という活動も行っている。これは、魚を釣ったら長さを測り、専用のタグを打ってナンバーと釣れた場所、日時などを記録し、JGFA(日本ゲームフィッシュ協会)という団体のサイトから報告するというもの。

こうしてデータが蓄積されていくことで、「スズキならどれくらいのスピードで成長するのか」「どれくらい移動するのか」といったことが見えてきて、生態の把握や、ひいては魚の保護にもつながっていく。

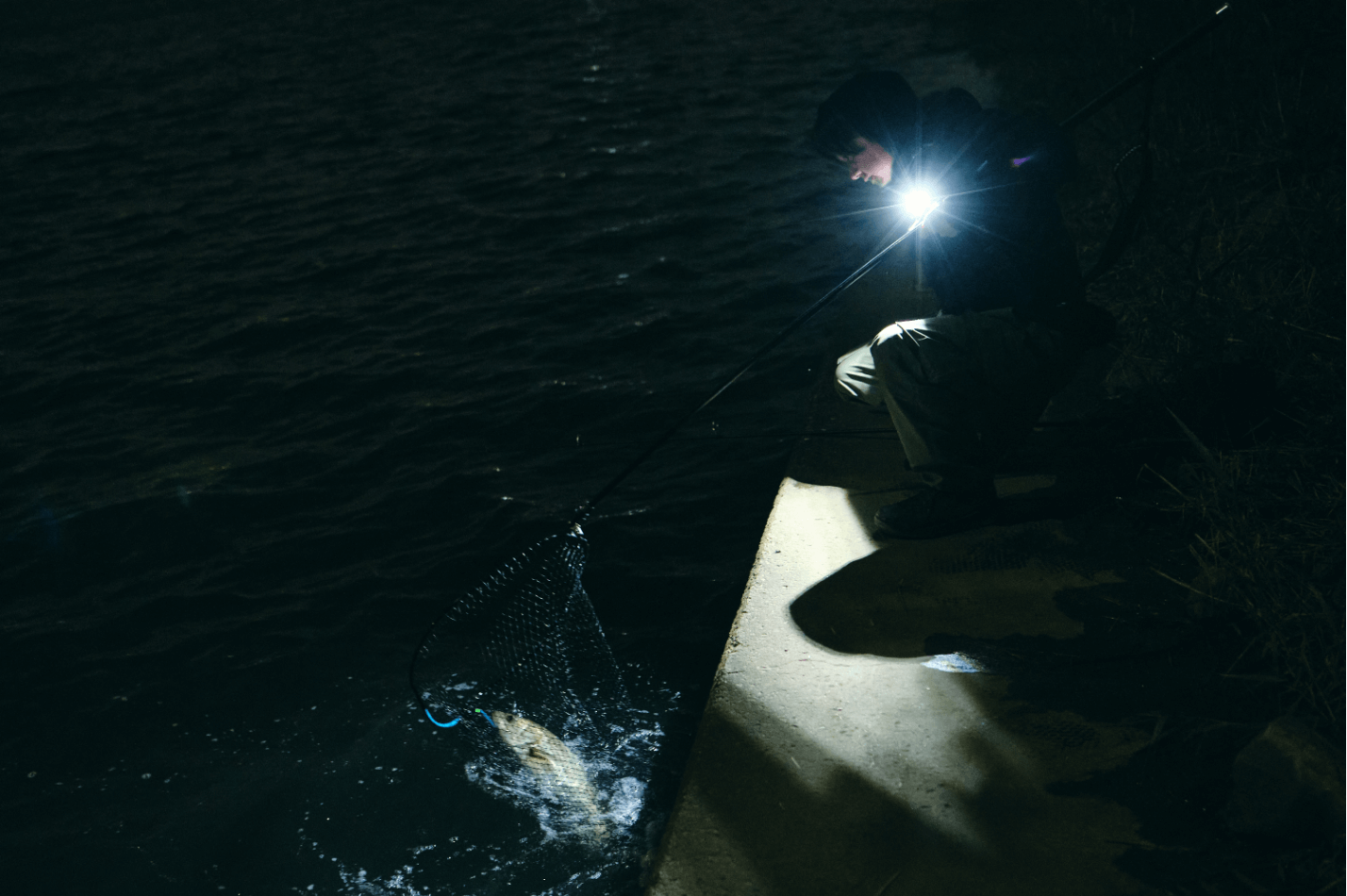

そしてもうひとつ、僕が気を遣っているのはリリースの所作。写真撮影やタグ付けをしていると、川へ戻した直後の魚はかなり疲れていて、そのままジャボンとリリースすると、水中で上を向いてしまうことがあるのだが、その状態だとうまく呼吸できないと言われている。

だから僕は必ずタモのなかで魚が自分から泳ぎ出そうとするまで待つ。魚の体が横倒しにならないよう支えながら、ゆっくりと息を整えてもらうようなイメージで、時間をかけて水中に慣らしていく。そこは釣らせてもらった側のマナーとして、かなり意識してやっている部分だ。

そうして一人ひとりが魚という資源を大事にしていけば、きっと今後も楽しませてくれるし、日頃の行いが良ければ、また魚たちも僕に釣らせてくれるはず。そんなふうに思いながら、潮の流れが悪くなるギリギリまで粘っていると、この日も最後に60cmオーバーが一本、応えてくれた。

一度魚を釣った場所というのは、やっぱり「また行きたい場所」になる。今回の東京でも、たまたま入ったB級グルメ感のある中華料理屋が驚くほどうまくて、魚だけでなく、その土地の景色や文化、人とのつながりもひっくるめて楽しめるのが、釣り旅のいいところだとあらためて感じた。

僕にとってシーバスフィッシングは、“近所の魚釣り”の延長線上にある遊び。一回一回の釣りが、次の釣行へのきっかけになっていく。そんな感覚がたまらない。

Instagram: @snapandsarukan